Europawahl: Mehr nationale als europäische Erkenntnisse

Obwohl rechte und europaskeptische Parteien Zugewinne verzeichnen, ist die pro-europäische Parlamentsmehrheit nicht in Gefahr. Die Märkte beschäftigen am Tag nach den Wahlen ohnehin eher die nationalen Implikationen.

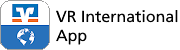

Eine Europawahl hat immer sowohl eine europäische als auch eine nationale Dimension. Aus europäischer Sicht hat der bis gestern andauernde Urnengang vor allem die rechten Kräfte und Europaskeptiker gestärkt. Dennoch haben die Pro-Europäer, insbesondere die Fraktion der Europäischen Volksparteien (EVP), die Wahl gewonnen. Dass die EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen dennoch um ihre Wiederwahl als EU-Kommissionspräsidentin kämpfen muss, ist dabei eine Eigenart europäischer Politik und Institutionen.

Aus nationaler Sicht gibt es heute vor allem in Berlin und Paris lange Gesichter. Nachdem Le Pens Rassemblement National (RN) über 30% der Stimmen und damit rund doppelt so viele wie das Macron-Bündnis Renaissance für sich gewinnen konnte, hat der französische Präsident überraschend die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Diese finden in zwei Runden am 30. Juni und 7. Juli statt. Macron dürfte bei der Entscheidung, die sich als Flucht nach vorn interpretieren lässt, vor allem auf die Mobilisierung der Nicht-Wähler setzen. Im Fall einer rechten Mehrheit im Parlament, die damit auch den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin stellen würde, wäre Frankreich für Macrons verbleibende Amtszeit bis 2027 von einer sogenannten Kohabitation geprägt – sein Reformelan wäre damit endgültig ausgebremst.

In Rom dagegen kann sich Ministerpräsidentin Meloni mit Blick auf das gute Ergebnis ihrer Partei bestätigt fühlen. Die Fratelli d’Italia (FdI) wurden mit knapp 29% mit Abstand stärkste Kraft. Für mehr Aufsehen dürften allerdings die Wahlergebnisse ihrer Koalitionspartner Forza Italia (FI) und Lega sorgen. Denn die Partei des verstorbenen Ministerpräsidenten Berlusconi konnte mit 9,7% Salvinis Lega (9,1%) übertreffen und stellt damit die Mehrheitsverhältnisse in der Regierung auf den Kopf.

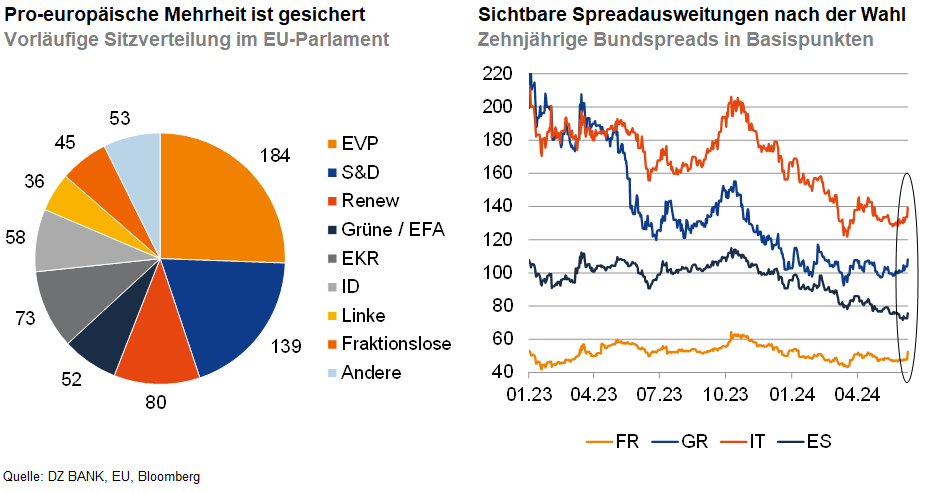

Am Markt für EWU-Staatsanleihen haben die Ergebnisse der Europawahl für sichtbare Ausweitungen bei den Risikoaufschlägen der Staaten gegenüber deutschen Bundesanleihen gesorgt. Angeführt wurden sie im zehnjährigen Laufzeitenbereich von italienischen (+6 Bp.) und französischen Papieren (+5 Bp.). Der Umfang der Marktauswirkungen im Nachgang der Wahl fällt damit vergleichsweise groß aus und dürfte eher auf die nationalen als auf die europäischen Implikationen der Europawahl zurückzuführen sein. Ermöglicht wurden die deutlichen Spreadausweitungen aber auch von den niedrigen Ausgangsniveaus. Die Spreads hatten sich in den letzten Monaten auf, gemessen am restriktiven Zinsniveau der EZB und den weiterhin hohen Fiskaldefiziten zahlreicher EWU-Staaten, äußerst geringen Niveaus stabilisiert.

-- Sophia Oertmann