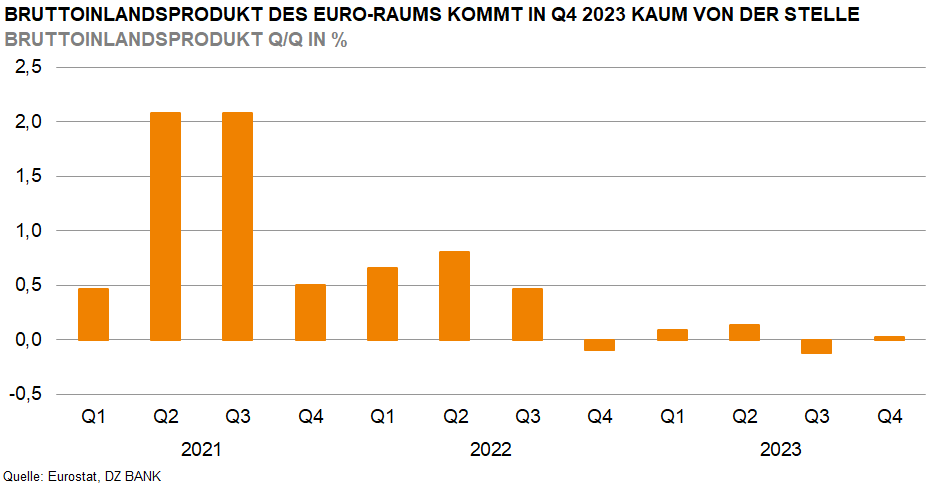

Wachstumsdynamik der EWU Ende 2023 von Deutschland ausgebremst

Das Bruttoinlandsprodukt des Euro-Raums kam im Schlussquartal 2023 nicht von der Stelle. Im Gesamtjahr 2023 verzeichnete das Währungsgebiet dennoch ein leicht positives Wachstum von 0,5%.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Währungsunion (EWU) stagnierte im vierten Quartal 2023. Für das Gesamtjahr 2023 bedeuten die vorläufigen Ergebnisse, dass die Wirtschaftsleistung des Währungsgebiets gegenüber dem Vorjahr 2022 um 0,5% zulegen konnte.

Zu diesem Zeitpunkt liegen nur spärliche Informationen darüber vor, wie sich die einzelnen BIP-Komponenten zwischen Oktober und Dezember entwickelt haben. Die bis in den November sinkende Industrie- und Bauproduktion der EWU lässt auf rückläufige Investitionen schließen, die schwachen Einzelhandelsumsätze signalisieren allenfalls eine Stagnation bei den Konsumausgaben. Auch aus den einzelnen Mitgliedländern erhalten wir nur zum Teil genauere Angaben.

In Deutschland ist die Wirtschaftsleistung zwischen Oktober und Dezember um 0,3% gesunken. Besonders die Investitionen in Bauten und in Ausrüstungen fielen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes niedriger aus als im Vorquartal. Weitere Details wurden noch nicht bekanntgegeben. Insgesamt ist das Ergebnis keine Überraschung. Das Statistische Bundesamt hatte diese Quartalsrate schon am 15.01.2024 in der Pressekonferenz für das Gesamtjahresergebnis 2023 angekündigt. Allerdings wurde die Entwicklung der Vorquartale revidiert. Demnach konnte im ersten Quartal noch ein marginales Wirtschaftswachstum erzielt werden, gefolgt von einer Stagnation im zweiten und dritten Quartal.

In Frankreich stagnierte das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal. Bremsend wirkten deutlich geringere Investitionen und etwas geringere Konsumausgaben. Dagegen stützte der Außenbeitrag, aber nur weil die Exporte weniger stark abnahmen als die Importe.

Italien (+0,2%), Spanien (+0,6%), Belgien (+0,4%), Österreich (+0,2%) und Portugal (+0,8%) verzeichneten im Schlussquartal positive Zuwachsraten. Neben Deutschland sank das BIP nur noch in Irland mit -0,7%.

In der Summe zeigt sich, dass sich insbesondere die deutsche Volkswirtschaft mit dem aktuellen Umfeld schwertut und hinter den Wachstumsergebnissen der anderen Länder zurückbleibt. Die deutsche Industrie leidet stärker als andere unter einer schwachen Nachfrage und einem im Vergleich zur Vor-Coronazeit hohen Energiepreisniveau. Zudem bremsen wohl die gestiegenen Zinsen. Die Verbraucher sind verunsichert und halten sich mit stärkeren Ausgaben noch zurück.

Im Januar 2024 signalisieren zudem wichtige Frühindikatoren wie das ifo Geschäftsklima oder das GfK-Konsumklima, dass die Schwäche noch nicht überwunden ist. Damit bleibt der Gegenwind hoch und es kann noch keine Entwarnung gegeben werden.

-- Dr. Christoph Swonke