Italien: Paradebeispiel für produktivitätshemmende Wirtschaftspolitik

Italiens Wirtschaft startet im ersten Quartal mit kräftigem Wachstum in das Jahr. Der Startschuss für eine dynamische Wachstumsphase ist das aber trotzdem nicht. Konjunkturfördernde Impulse fehlen aus beinahe allen Richtungen. Insbesondere das nachgelassene Reformtempo ist ernüchternd. Die Konjunktur bleibt im laufenden Jahr schwach. Erst 2024 könnte wieder etwas mehr Dynamik entstehen.

Die italienische Wirtschaft ist mit einem Wachstum von +0,5% (Q/Q) unerwartet stark in das erste Quartal gestartet. Vor allem im Exportsektor dürften die nachlassenden Lieferengpässe gestützt haben. Damit hebt sich der Zuwachs der italienischen Wirtschaftsleistung von der des Euro-Raums insgesamt ab, der mit mageren +0,1% erwartungsgemäß schwach ausfiel. Der Startschuss für eine dynamische Wachstumsphase in Italien ist das aber trotzdem nicht.

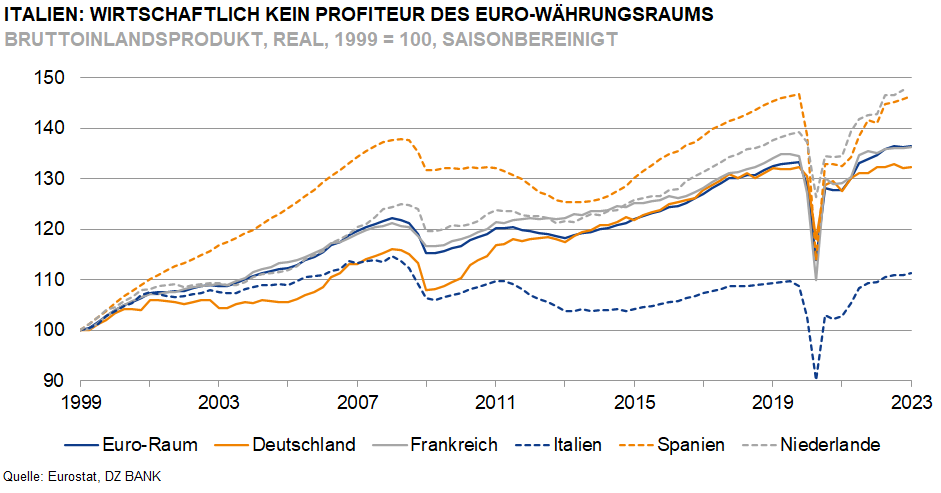

Der Stiefelstaat ist seit Jahrzehnten ein Paradebeispiel für eine produktivitätshemmende Wirtschaftspolitik. Die Folgen dieser Ausrichtung werden deutlich, wenn man die Wachstumsdynamik Italiens mit der des gesamten Euro-Raums über die vergangenen Jahre vergleicht. Seit dem Gründungsjahr 1999 liegt der reale BIP-Zuwachs im Währungsraum bis heute bei 36,4%. Zum Vergleich: Italien kommt gerade einmal auf schwache 11,4%. Umso bitterer ist die Erkenntnis, dass das unter dem Vorgängerkabinett Draghi verbesserte Reformtempo mit dem Regierungswechsel zur rechtspopulistischen Regierung unter Giorgia Meloni wieder markant nachgelassen hat.

Die Wachstumsdynamik bleibt im laufenden Jahr zunächst schwach. Die Auftragslage in der Industrie verschlechtert sich zunehmend. Das Konsumklima verharrt angesichts sinkender Kaufkraft auf niedrigem Niveau. Einzig der Dienstleistungssektor liefert auch aktuell noch positive Beiträge. Da hier aber in den letzten Monaten bereits hohe Aktivitätsniveaus erreicht wurden, wie bspw. starke Tourismuszahlen, ist schwer vorstellbar, wie diese in den kommenden Quartalen noch übertroffen werden können. Erst im kommenden Jahr könnten ein allmählich sinkendes Zinsumfeld sowie eine sich erholende internationale Nachfrage die wirtschaftliche Dynamik wieder etwas verbessern.

-- Matthias Schupeta